confess

「……なに、話って」

図書当番の後に、さっさと帰ろうとするこいつを引き止めたら、あからさまに警戒された。

こちらの緊張なんて微塵も気づいていない顔。

俺もへらりと笑っていつも通りを装っているから、バレていないのは願ったり叶ったりなんだけども。

「そう喧嘩腰にならないでって。俺が話があるってそんなに変かな」

「変」

「はっきり言うなあ」

「話なら教室でもことたりるでしょ。下校時間近いんだし早くして」

「いやー、だって注目浴びるの嫌でしょ?」

「は? なんでそういう話になるの」

「そういう話しようとしているから」

警戒の段階がもう一ランク上がった気がした。

売り言葉に買い言葉というか、こいつの表情を変えるのが楽しくて、いつも通りの応酬をしてしまう。いや、いつも通りを装った。

「……帰る」

「あ、ちょ、待って」

咄嗟に手首をつかんだら振り払われそうになったから、ぎゅっと掴む。

我ながら必死だった。

こいつの怪訝さが更に深まる。

「話があるのはほんとだから。だからちょっと待って」

「いや。なんか嫌な予感する」

「嫌な予感ってひどいなあ」

「あんたが胡散臭いのが悪い。揶揄うだけなら時間の無駄だからほっといて」

「……からかってなんかない」

「いつもの言動振り返ってから言って」

「えっと、……今日のは、本当に、からかうつもりで引き止めたわけじゃないんだって」

いつもうまくやっているくせに、今日ばっかりはうまくいかない。

一瞬まろびでてしまった本音を、くるりと笑顔で誤魔化して、俺はバレないくらい静かに息を吐いた。

「お前さ、この前、隣のクラスのやつに告られてただろ?」

「……なんで紫藤が知ってるの」

「そりゃあ、これでも顔が広いので? 聞こえてくるんだよ。お前がすっぱり断ったってのも、そいつがまだ諦めてないっぽいのも」

「……それが、紫藤に何の関係があるの」

「一応委員会仲間だし? 心配してるんだよ」

「うそばっかり。どうせ見せ物にして楽しんでるんでしょ。……他人事だと思って」

楽しんでるものか。

どれだけ俺が焦ったか知らないくせに。

……いや、気づかれないように立ち回っているんだから、こいつの反応は俺が望んだもののはずで。

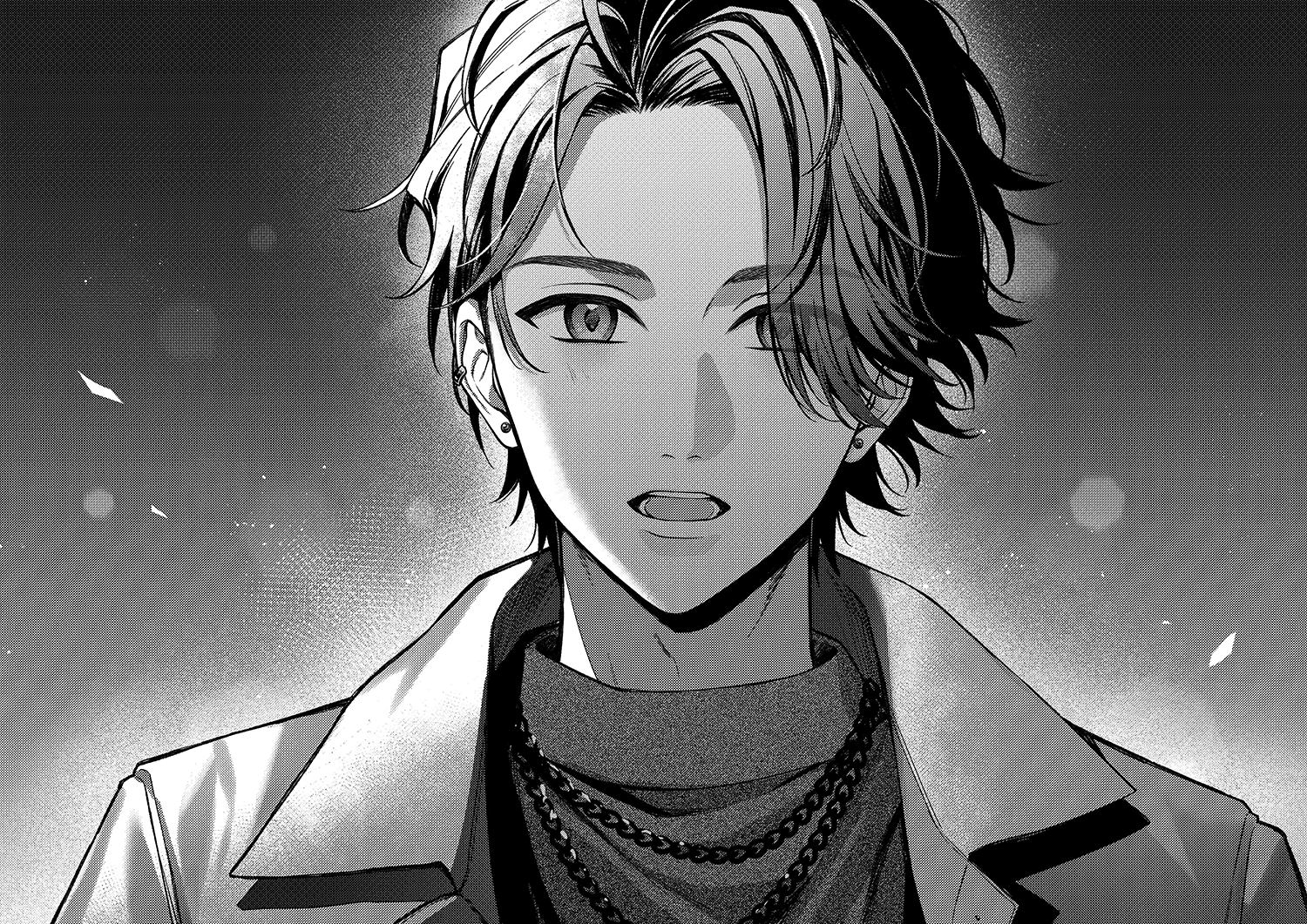

俺はこいつがいうところの『胡散臭い』笑みを浮かべて、あらかじめ決めていた台本通りに言葉をなぞる。

「一つ提案があってさ」

「……なに」

「俺と付き合わない?」

「………………、……帰る」

目を丸くして、呆気に取られて、最終的にぎゅっと唇を不機嫌に曲げて、こいつは踵を返そうとした。

笑い出したくなるくらい、らしい反応だった。

「待って待って。揶揄ってるわけじゃなくてさ。お前にもちゃんとメリットあるよ」

「あんたの頭はお花畑なの? なんであたしが紫藤と付き合うのがメリットになるのよ」

「これでも俺、結構顔が広いわけですよ。友達も多いし、先生のウケも結構いい」

「……それがあたしになんのメリットになるわけ」

「防波堤になるよ、俺が。お前がずっと真正面から断るより、交流のない誰かを理由にするより、俺を彼氏に仕立てちゃえば簡単に断れる。どう? 労力が少ない方法だと思わない?」

お願いだから頷いて。

祈るように、俺はこいつの鋭い視線を見返した。

真っ直ぐな物言いに、俺の外面を不愉快そうに見るところ。呆れているところ。

不器用なところ。言葉に表せられないけれど、好きなところがたくさんある。

でもきっと、それをどれ一つ口にしたって伝わる気がしないから、俺は搦め手を使うしかなかった。

「結構いい提案だと思うけど、どうかな?」

これが、俺の情けない一回目の告白の記憶。

大学の入学式でこいつを見つけた時、奇跡だと思った。

「穂高?」

「紫藤くん?」

怪訝そうな顔をする二人の声が、意識の外に放り出される。

目が合う。あいつも俺を見た。見間違いなんかじゃない。あいつの目が丸くなる。

ああ、変わってない。いや、顔つきは大人びていたし、中学の時よりも女性らしさが増していた。

でも、あいつは今だって一瞬で俺の視線を奪う。

なあ、頼む。お願いだ、神様。

一度だって真剣に祈ったことはないけれど、これが叶うならお賽銭に今まで稼いだバイト代全部注ぎ込んだっていい。

——あいつと、もう一度だけ「初めまして」をさせてくれないか。

「おつかれ」

「うわ」

「うわ、ってひどいなー」

大学で再会して、なんやかんやで授業が一緒になったりして。

中学時代に自然消滅した俺の元カノは、相変わらず素っ気なかった。むしろ俺との距離は悪化したかもしれない。

それでも粘り強く、しつこく絡んだ結果、最初は目すら合わせてくれなかったけれど、一年が経ったくらいで、話してくれるようにはなった。

『友達』になれたわけじゃないし、『恋人』になれたわけでもない。

でも『知り合い』くらいには戻れた気がして、俺は結構満足していた。

だけど、清澄と清澄の彼女が付き合い始めて、あいつらに散々からかわれて、背中を押されたのもあって、少しだけ心情が変わっていた。

もう一歩だけ、もう少しだけ距離を縮めたい、と。

「今、帰り? こんな時間まで図書館で勉強?」

「そう……だけど、紫藤に関係ある?」

「世間話だって。送るよ」

「いらない」

「よーし、帰ろ」

「ちょっと。話聞いてるの?」

「聞いてる聞いてる。近くで不審者情報出てたからさ、心配してるの」

こうやって話かけているのも、その一環だった。

こいつは見ての通り迷惑そうな顔をするけれど、徹底抗戦はしてこないから、それに付け込む形で。

「そういえばさ、明日の英語のスピーチ原稿できた?」

「前日に言うことがそれ? あたしが準備してなさそうとでも言いたいの?」

「なんでそんな喧嘩腰なの。いやー、清澄がすっごい嫌そうな顔してたから思い出してさ」

「そう。日立、真面目だからなんとかするでしょ。あんたこそ、誰かの写してるんじゃないでしょうね」

「ちゃーんと真面目にやってますよ。というかスピーチなんだから、写してたらバレるでしょ」

「そうね。あんたは写させる側だもんね」

「単位に関わるんだから、流石にそんなリスキーなこと許さないよ。試験前にノート貸すならまだしもさ。写す以外の方法で手伝ったよ」

「ふーん。……相変わらずね。無駄に優しい」

どこか呆れた声に、心拍数が不自然に上がった。あとでアプリを見返したら、おかしなことになっているかもしれない。

「友達なんだから当たり前だろ」となんでもないように答えたけれど、こいつが俺のことを見てくれている事実が無性に嬉しかった。

今ならいけるだろうか? ぐっ、と密かに拳を握って、一週間ほど言い出せなかったお誘いを口にした。

「あのさ、……バイトのシフト空いてる日ないかな。譲ってもらったチケットがあってさ、遊園地、行かない?」

「誰が?」

「俺が。お前と」

「……なんで?」

予想通りすぎる反応に、傷つくより先に笑い出しそうになった。ああ、懐かしいなあ、なんて思ったりして。

「チケットがあるから?」

「……あんたなら他に誘う人、山ほどいるでしょ。日立とか、他の友達とか」

「清澄なら彼女と行きたいんじゃないかな。それに俺と行くの嫌がりそう」

「じゃあ二人にあげれば?」

「俺がもらったチケットなのに?」

鼓動がうるさい。勘付かれないように、にこりと笑って、見つめ続けた。

「……どうしてあたしなのよ」

目が合わない。怒ったような、戸惑ったような顔。こいつは親の仇を見るように地面を睨みつけていた。

声が震えないように気をつけながら、なけなしの勇気を振り絞った。

「お前と行きたいからだよ」

地面ばかりを見ていた目が、俺を写す。

ぽかんとした顔が、俺の言葉に驚いているのを示している。だけど、それは好意的にとらえてくれたからなのかは、分からない。

「……だめ、かな?」

こいつが頷いてくれる確信なんてこれっぽっちもなかった。浮かべているつもりの笑みも、今どうなっているのか自信がない。

何秒か、何分かの沈黙が続いて。

「……だめじゃ、ない」

と、蚊の鳴くような声で了承の言葉が返ってきた後、どうやって帰宅したか、正直記憶がなかった。

晴天。涼しい風が頬を撫でる。日差しも柔らかで、絶好の行楽日和だった。

「……ふ、ははっ……」

「いつまで笑ってんのよ」

「だって、パレードであんなにはしゃぐとか思ってなくてさ。……可愛かったよ?」

期間限定のパレードに、隣のこいつが大はしゃぎしているのが見れたのは、思わぬ幸運だった。

多分、隣に俺がいることをあの時は忘れていたのだろう。一行が通り過ぎた後に、はっと俺の顔を見た後、あまりに恥入るものだから、逆に笑った方が調子を取り戻すかもしれないとからかったら、案の定だった。

「思ってもないこと言わないでくれる」

「えー、本心なの伝わらないかな?」

「嘘ばっかり。あんたその辺の子にも言うでしょ」

「俺の印象が窺い知れるなあ。そんなことしないよ」

「あんたが自分を省みれてないことがわかったわ。残念ね」

本当に可愛かったのになあ、と言ったのに、やっぱり本気にしてくれる様子はなかった。

「……あんたこそ、お化け屋敷ではしゃいでた癖に。あそこで特殊メイクに感心してんの、あんたくらいじゃないの」

「えー、清澄も感心してくれたと思うけどな」

「日立はあんたの影響でしょ、どうせ。変なところ見すぎなのよ」

「だって、遊園地であれだけ拘ってるのすごくない?」

「普通はまじまじと見ない。さぞあちら側も困ったでしょうね」

「はは、それは悪いことしたかも。でもお前がその分怖がってたからチャラじゃない? 悲鳴こそあげてなかったけど、結構びっくりしてたよな?」

「屈辱的すぎる……」

「そんなに? 隣にいるんだから、抱きついてくれたってよかったのに。なーんて?」

「ぜったい、いや」

力強く、きっぱりと否定されてしまった。やっぱりガードが固い。

「ざーんねん」と笑って見せたら、心底軽蔑した目で見られたので、肩をすくめてみせた。多分、こういうところがよくないんだと自覚はしていたけれど、今更他の接し方が分からないのだ。

体一個分の距離。

相変わらずな言葉の応酬。

こいつは相変わらず喧嘩腰だし、さっきのパレードを除いては、笑顔の一つも見せてくれない。

迷惑だっただろうか。もう誘わない方がいいのだろうか。……近づくのを、諦めた方がいいのだろうか。心が少し折れそうになる。

なのにこいつは、甘い妄想の余地をくれる。

時折俺の顔にちらちら視線を向けて、じっ……と何かを読み取ろうとするかのように見つめてくる。俺がそちらを見れば逸らされるけれど、前に視線を戻せば、また俺を見る。その繰り返し。

期待していいのか、悪いのか、俺には判断がつかなくて、かなり混乱していた。

「……あんたは、ほんっと、変わらないわね」

「そのままの言葉を返すよ」

「うるさい」

「えー、お前が言ったことだろ」

「そういうところがうるさい、って言ってるの。……次、あれ。あんたの悲鳴聞いてやるんだから」

「ジェットコースター? いいけど、結構俺強いよ? お前は平気?」

「乗れるに決まってるでしょ」

すたすたと先に行ってしまうけれど、途中で振り返って、「何してんの。早く行きましょ」と言ってくれるから、こう言うところなんだよなあ、と思った。

「……わー、ライトアップ綺麗だなー」

「……閉園時間でもライト消さないんだ」

「宣伝効果があるからとか?」

「確かに。……観覧車、綺麗」

「写真撮る?」

「うん」

結局閉園の時間まで遊び倒して、俺たちは遊園地を後にしようとしていた。

楽しくなかったか? と言われたら、楽しかったと答えられる。

でも予想はしていたけれど、いい雰囲気にはならなかった。大学で話している時の延長線だ。非日常になれば何か変わるかと思ったけれど、何も進展はしていない。

「じゃあ、ここでいいから」

スマホで写真を撮り終わると、とっとと帰ろうとするこいつを慌てて引き止める。

「流石に現地解散はないだろ。せめて駅まで送らせてよ」

「最寄り違うでしょ」

「細かいことは気にしなくていいって」

「細かくはない」

——焦りがあった。

何をしてもこいつの気持ちが分からない。距離が縮まった気もしない。

嫌われていないことは分かる。こいつなりに何かを考えていることも分かる。でもそれだけだ。

このまま縮まらない距離に甘んじて、気安い会話を楽しむだけでいいじゃないか。また知り合いに戻れただけでもよかったじゃないか。そう思う気持ちも正直あった。

けれど、……大学を卒業したら?

また、連絡出来ないまま、……今度は俺から連絡しても、返信はスルーされてしまうのでは?

そして、こいつはまた、俺を忘れるんじゃないか?

想像したら、たまらなく怖くなった。

「……紫藤? どうしたの」

意外にも俺の様子のおかしさに、こいつは気づいたらしい。

周りのお客さんたちがぞろぞろと駅に向かう中、遊園地の前で俺たちだけが立ち尽くしている。

ライトアップされている観覧車が綺麗で、それ以上にぼんやりとした光に照らされたこいつが綺麗で、……あの頃と変わらない美しい立ち姿が目に焼き付いて仕方がなかった。

きっと、俺は、何があってもこいつのことを忘れられない。諦めのような確信があった。

だから、もう建前は捨てることにした。

「……もうちょっとだけ、時間くれる?」

「…………今日、あんたに時間あげてるつもりなんだけど」

「うん、分かってるよ」

思いっきり訝しげな顔をしているこいつは、どうしたわけ? と俺に問いかける。

「え、ちょっと、紫藤? なに?」

珍しく焦った声をあげるこいつを前に、頭を下げ続ける。

焦りと、恐怖と、……向けてくれた視線のせいで生まれた期待。

全ての感情がごちゃ混ぜになって、俺の背中を蹴っ飛ばす。——澄ました顔をしている場合じゃない、って。

「もう一度、俺にチャンスをください」

「……え?」

顔を上げると、こいつは戸惑った顔をしていた。いつもの笑顔なんて浮かべられない。ただ、追い縋るように、必死に言った。

「忘れられたくないんだ。……お願いします。俺と、もう一度だけ、付き合ってください」